●田润

民盟市委学习指导委员会委员、华东师范大学学报期刊社编辑

许多人或许不知道,著名报刊《光明日报》的前身,竟是中国民主政团同盟于1941年在香港创刊的一份机关报《光明报》。中国民主政团同盟成立的消息也首次由《光明报》公之于众,登上历史舞台,向全国人民、全世界发出自己声音。随着1944年中国民主政团同盟全国代表会议的改组,并改名为“中国民主同盟”,民盟的报刊如雨后春笋般出现,民盟的声音成为历史舞台的一组旋律。

一、中国民主政团同盟的报刊宣传

1941年3月19日,中国民主政团同盟在重庆特园成立,会议通过了《中国民主政团同盟政纲》《中国民主政团同盟简章》等文件。为了让中国民主政团同盟发出自己的声音,民盟同仁推举秘书长梁漱溟先生赴香港办报。用梁先生的话说:“民盟要创办一份自己的报纸,经济上困难不小。”在筹备之初,除了民盟创办人的共同集资,这份报纸还得到了中共的帮助。梁漱溟先生回忆:“开办之初,要用钱的地方很多。注册要交押金,请律师也要钱,还要付纸张印刷等费用,所以仍感入不敷出,紧张得很。当时范长江负责中共在香港的报纸《华商报》,见到我就问:‘怎么还不出版呀?’我回答说:‘你还看不出来!’不久,他来找我说:‘有“南洋某侨领”愿资助你们办报,只要你写个收据就行。’我说:‘写收据还不容易。’随后他送来4000港元。”

1941年9月18日,《光明报》在香港创刊发行。同年10月10日,《中国民主政团同盟成立宣言》和《中国民主政团同盟对时局主张纲领》两份重的要民盟文件,在有报头的一版广告栏以“启事”的形式按照广告刊登,出售时又特意减收报费,尽力扩大发行。10月16日,《光明报》发表《中国民主政团同盟的成立宣言》社论。

《光明报》关于中国民主政团同盟成立的消息引起了热烈反响。共产党的延安《解放日报》1941年10月28日发表社论,题为《民主运动的生力军》,称赞民盟成立,“愿参加民主政团同盟的各党派,在民主大旗下,更进一步的努力,愿其所负的使命得迅速实现,以促进抗战胜利之到来,民主政治之真正实施”。当时的《大众生活》《民潮:闽侨半月刊》《时代批评》《上海周报》等也都刊发民盟成立的消息或予以积极的评价,中国民主政团同盟通过报刊媒体发出了“团结抗日”的政治主张。

但不久日本攻陷香港,《光明报》于12月13日被迫停刊。自此,中国民主政团同盟便失去了自己专门的舆论平台。在1941年之后,中国民主政团同盟的声音似乎就从当时的各种报刊中消失了,既不见主张,亦不见批评。

二、民盟在刊物的再次发声

抗战后期,民主政团同盟一些地方组织有了一定的发展,活动空前活跃,吸引了大批无党派人士要求入盟。但是,“政团同盟没有严密的组织,初期连行政机构都没有设立,一些行政事务就由青年党总部的干部来代办”,青年党把持盟务,受到了“民盟内部比较进步的党派和无党派盟员的反对”。民盟昆明支部早在1943年即向总部正式提出,改变政团联合体为广大民主分子个人的联合体,得到广大盟员的赞成。1944年9月19日,中国民主政团同盟全国代表会议在重庆召开。会议决定取消民盟的团体会员制,盟员一律以个人名义加入,民盟组织的名称,由中国民主政团同盟改为“中国民主同盟”。大会提出《中国民主同盟纲领草案》和《中国民主同盟组织规程》,选举张澜为主席。此次会议,扩大了民盟的社会基础,大批爱国的进步知识分子加入民盟。

全国代表会议后,中国民主同盟于1944年11月接办了原先由青年党主办的刊物《民宪》,编辑委员会由张澜、张君劢、沈钧儒、李璜、罗隆基、章伯钧、张申府、梁漱溟、左舜生组成。但是,或许是青年党的办刊影响,《民宪》的言论比较温和。中国民主同盟接办后,直至1945年4月25日出版的《民宪》中,才有2篇明确阐述民盟主张的文件,其一是《说明中国民主同盟的缘起主张与目的》,但注明“三十四年二月二十六日发表于成都新中国日报”;另一篇是《中国民主同盟对时局宣言》,却和《国民政府代表王世杰在外籍记者招待会上的公开声明》《中共代表周恩来的声明》放在一起,取题为《最近三个月几篇有关民主团结的重要文件》,这些做法不免让人感觉有技术上的遮掩。不管怎么说,《民宪》作为民盟的机关刊物,让民盟在时隔数年之后再次发出了自己的声音。

三、四面开花的民盟之声

1944年中国民主政团同盟全国代表会议之后,各地民盟快速发展。各地民盟地方组织纷纷创设或利用原有的刊物,发出民盟之声。

1944年11月,四川省支部在成都正式成立,而《华西晚报》则成为该支部的机关报。该报原于1941年4月20日在成都创刊,四川省民主同盟的成立为《华西晚报》提供了一种支持,民盟主席张澜欣然同意担任董事长,经费主要由张澜找刘文辉出资帮助。1945年1月1日,张澜为《华西晚报》元旦增刊题词:“革除官僚政治,实行民主集权,团结全国贤能,争取最后胜利。”3月3日,张澜接见《华西晚报》记者称:“民主同盟坚决负起促进团结进步的职责。”从1945年到1946年,《华西晚报》发起的新闻拒检运动以及和平签名运动,在成都乃至全国都有其深远影响。

1944年10月,作为中国民主政团同盟的第一个地方组织的昆明支部(1943年5月成立)改为中国民主同盟云南省支部,成为民盟的第一个省级地方组织。云南省支部成立后,于1944年12月出版了《民主周刊》,作为云南省支部的机关刊物。根据《云南新闻史话》载,《民主周刊》大力宣传团结抗战、要求民主进步的思想,在知识界、青年学生及中上层小资产阶级中拥有众多的读者。它刊登了大量评论时局、针砭时弊、批评国民党独裁统治的文章。《民主周刊》的主要作者群体以民盟人士为主,可以看作是当之无愧的民盟喉舌。

1945年2月,民盟西北总支部筹备委员会在西安成立,《秦风日报·工商日报联合版》成为西北民盟的机关刊物。《秦风日报·工商日报联合版》原由《秦风日报》《工商日报》这两份西安的地方报纸改组合成,经常发表评论文章,揭露国民党的黑暗统治和消极抗战、积极反共的罪行。在1945年至1946年期间,《秦风日报·工商日报联合版》不断发表响应中国共产党提出的“要求团结、和平、民主,反对内战”的正义主张文章,先后发表“拥护团结、反对分裂”“胜利在望、团结如何”等社论,大量刊载《新华日报》的专论等。

1945年9月,民盟重庆市支部成立。10月1日,重庆支部机关刊物《民主星期刊》创刊号出版。《民主星期刊》除在重庆每期发行3000份外,北平翻印5000份,上海翻印3000份。(一说重庆5000份、桂林5000份、北平5000份、青岛7000份)。《民主星期刊》的撰稿人有张澜、陶行知、茅盾、郭沫若、叶圣陶、李公朴、马寅初、郑振铎、司马星、高克奇、若愚等人。作为民盟的刊物,《民主星期刊》先后阐述中国民主同盟临时代表大会的任务,发表民盟文件,报道政治协商会议、国共谈判进程和该盟的各项活动,反对内战,有力地传播了民盟的政治主张。

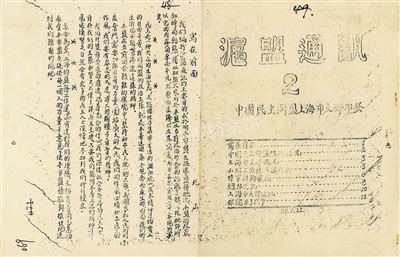

1946年2月,黄炎培、沈钧儒先后来沪,8月,民盟上海市支部正式成立。这一年,民盟上海市支部创办了油印刊物《沪盟通讯》(即今《上海盟讯》前身),向盟员报道盟务概况、民盟政策和时局动态,以加强盟员对于民盟当时政治形势的了解。

民盟各类刊物在全国各地的“四面开花”,在社会上极大地发出了民盟的政治呼声,一改中国民主政团同盟中后期的静默。这些刊物记录了民盟的一段历史,留存了民盟先贤为国为民书写的文献墨迹。显然,1944年中国民主政团同盟全国代表会议做出的变革,为民盟之声在之后更加广泛地传播创造了决定性的条件。我们今天回顾这些刊物,可以发现它以历史文献的形式,非常好地记载了在民盟中国历史转折点上的大义担当与作为,传播与彰显了民盟为中国的前途奔波、斗争、牺牲的伟大精神。

前一期

前一期