□ 上海社科院思想文化研究中心研究员 马驰

近日,应金山博物馆馆长思彦先生之邀,前往金山张堰,观邓散木手迹文献展,感受良多。

准确地说,我们这一代都受益于邓散木的贡献。记得本人儿时在京读书开蒙,当时学校低年级要上“大字课”——即学写毛笔字。先从描红簿子开始,逐渐要求学生临楷书帖子,再后来要求学生临行书帖子。最初我也并不知道这些帖子从何而来,只是在课堂里一味模仿,在课后一味抓紧完成家庭作业,以便留下更多时间去玩闹。可没多久,临帖子也早已成为“过往”。直到自己有幸重回学校,接受郭老先生亲授“古文字”课,开始新一轮玩耍——拜师学习篆刻,读到邓散木著《篆刻学》,方知我及我们这代人一路走来深受邓散木先生的众多恩泽。

记得本人开蒙之初读的语文课本,并非如今流行的印刷字体,而是图文并茂的手写字。课本中“小猫钓鱼”“弯弯的月儿小小的船”等精美的画面和手写文字至今记忆犹存,当时我并不知道那也是出自邓散木的手笔。直至进入中文系,多读了些书,知道了汉语拼音及简化汉字的来龙去脉后,方知早在1954—1957年间,在毛泽东的亲自过问下,由中组部、教育部陆续从全国各地选调了150多位教育干部、学科专家和一线名师,汇聚于人教社进行新中国第一次教材会战,集中编写一套中小学教科书。

主持这套教材编写的教育部副部长兼人教社社长、总编辑叶圣陶,与主持文字改革委员会的文化部副部长、原新闻出版总署署长胡愈之都想在新编的小学语文课本中,采用手写体的形式,一改过去呆板、单调的印刷体。他们认为入学儿童应该学习和认识规范化的手写简体字,要进一步改变繁体字的印刷体成为简化的手写体,并改换原是印刷体的字模。在此基础上,国务院设立“中国文字改革委员会”,大力推进文字改革,主要是解决汉字简化、推广普通话和汉语拼音问题,这就要求新制作一套完整的简化字模,其中简化字手写体的字模制作这项工作,就需要既精通书法又擅长篆刻的人来从事。

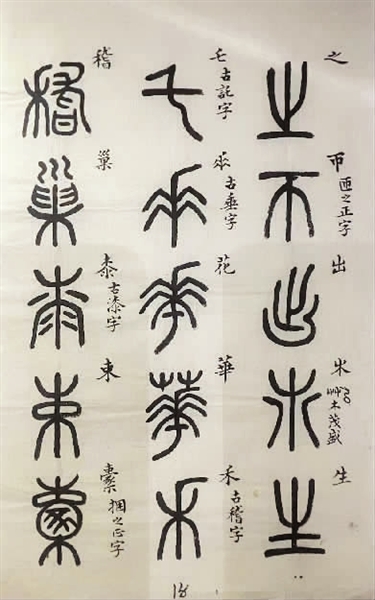

于是在胡愈之的盛邀下,邓散木到京做手书印刷体的字模书写工作。在张堰邓散木手迹文献展厅里,陈放着邓散木在人民教育出版社工作时的出入证,由此可判断他是1955年9月19日正式报到任职的。他在人教社工作两年多,主要做了两方面的工作:一是作为小学语文课本的“写字者”,为前六册手书了精美的课文(包括注音符号)、封面书名和插图说明,并为制作新的汉字手书体字模提供了范本。二是为了促进学生练好简化字书法,邓散木还书写了配合语文课本学习的学生字帖,如《四体简化字谱》《简化字楷体字帖》,这些书不仅成了一代学童的启蒙读物,而且成了一个时代莘莘学子的共同记忆。

值得称道的是,一代书法篆刻大家,并不悔于做如此低端普及的工作,对于上述工作情况,邓散木在《六十自讼》(1957)中是这样说的:“国家百政新,兴革事弥巨。汉字病繁异,删简利众庶。招我来都门,书范备镕铸。殚思供一得,何敢惜衰暮。……往昔矜三长,诗书与刻画。造门多驵侩,伏案为粒食。今许效戋戋,始为群众役。书苑茁奇葩,浇灌诚有责。”先生赤诚之心溢于言表。

通过观展得知:早在1950年,邓散木就加入了中国民主同盟,以后随着他工作的调动,他的组织关系转到北京。邓散木与曾任北京书社副社长的张伯驹惺惺相惜,二人常常诗书唱和。作为同龄人,邓散木赞赏张伯驹的德高义厚和才华横溢。张伯驹被打成“右派”后,邓散木替张伯驹感到憋屈,还以民盟盟员的身份,作《书法篆刻不是艺术孤儿》《救救书法篆刻艺术》两份书面发言稿,希望书法篆刻艺术得到重视。没想到此番言论之后,邓散木自己也成了“右派”。好在邓散木是坚强的,直至晚年,他都没有丢开他所钟爱的书法与刻印,他的作品功力不仅丝毫未减,反而更添奇崛之气。

只要身体条件许可,他必坚持临池、读书。在人生最后几年,他译注了《荀子》二十三章数十万言,并诠释了《书谱欧阳结体三十六法》等古代书法理论,还花费大量精力和时间编写一些书法普及读物和字帖,如《中国书法演变简史》《怎样临帖》《草书写法》等。这些著述或手迹,直到改革开放后才得以问世,其全面成就卓然于20世纪艺术大家之林,恩泽后世,影响至今。

张京军先生不仅是邓散木的追随者、研究者,而且还是邓散木手迹文献、史料的收集者,他手中藏有众多邓散木的真迹文献。张堰展出的手迹文献展中展陈了邓散木各个阶段的重要真迹和历史文献,包括他的家庭、书法、篆刻、金石书法普及、诗文学问、交游书信往来等等,这些展陈虽已足够完整、震撼,但仅仅是他藏品中的一小部分。限于场地原因,众多真迹文献目前还无法陈列展出。好在张先生正在力推在金山建立邓散木纪念馆,相信几个月后,待新馆建成,邓散木更多手迹文献将有机会展陈其中,这也许是对这位20世纪上海籍著名书法家、篆刻家,罕有的集诗、书、画、印艺术成就于一身的杰出艺术家、中国民主同盟杰出盟员最好的纪念。(作者系民盟上海社会科学院委员会盟员)

前一期

前一期