编者按 近日,首届中国乡土绘画(农民画)作品展览正在中华艺术宫举办,通过农民画的形式,展现新时代城乡生产生活、民俗风情及自然风貌,传承农耕文明的集体记忆,记录乡土社会的时代变迁。其中有两幅来自金山盟员的画作格外引人注目,分别是陈惠方的《沪派江南——新元圩田农耕图》和张应诏的《千盏流光汇古巷》。作为在江南民间美术土壤中绽放的艺术奇葩,金山农民画既饱含水乡清新芬芳的泥土风韵,又洋溢着现代农村丰富的生活气息。让我们透过画笔与创作者对生活的热爱,感受这份源自泥土的艺术力量。

四代丹青,非遗薪火传万家

55岁的陈惠方生于金山农民画世家,一家四代接力守护着这门传统民间艺术。她5岁便拿起画笔,20岁走上专业化创作道路,35年来始终坚持探索实践,将金山农民画的非遗基因转化为鲜活的当代审美语言。截至目前,她累计创作400余幅作品,其中30余幅斩获全国及省市级奖项,50余幅发表于各类刊物。

自2013年起,陈惠方便在金山区多所中小学开设农民画课程,累计授课覆盖超1.5万人次。2022年,她精心打造六课时线上公益课《金山农民画入门课程》,惠及数千名爱好者。“虽然家族几代人都在传承农民画,但这只是一个家庭的坚守。能让更多人爱上这门艺术,让金山农民画走向更广阔的天地,这样的传承才真正有意义。”陈惠方坦言道。

作为扎根乡土的区人大代表,陈惠方将工作室设在孕育她成长的金山农民画发源地——中洪村,在笔墨丹青间履职尽责。日常创作之余,她常于茶余饭后与乡亲们闲话家常,在谈笑间倾听民声,将村民对乡村治理的期盼与非遗传承的思考转化为建议。其中,她提出的《关于加强金山农民画传承发展的建议》被采纳,让这门乡土艺术既守护着文化根脉,又架起了连通民心的桥梁。这种扎根生活、服务民生的传承实践,为非遗注入生生不息的源头活水。

谈及此次参展的《沪派江南——新元圩田农耕图》,陈惠方眼神中闪烁着创作时的执着:“这幅作品前后创作了一年多时间,最初我只画了传统农耕场景,后来反复修改,特意加入了新能源汽车、共享单车这些现代元素。”她想通过这样的对比传递一个理念:乡村振兴不是简单的复古,而是要让传统文化与现代生活和谐共生。

青年挥彩,千盏流光映民俗

与陈惠方不同,1990年11月出生于上海金山区的张应诏,是农民画领域的青年力量。他从小热爱纸本绘画及手工艺术,后就读于上海大学美术学院,2016年至今一直坚持从事漆画和农民画的学习与绘制,其作品多次入选重要展览:漆画《瑰丽自然》入选第四届上海漆画展漆彩东方美术作品展,《保护色》入选“第九届市民艺术大展”,《同心绘华章》入选江南之春美术作品展,炭笔画《老街夜景》入选第四届金山美术作品展……

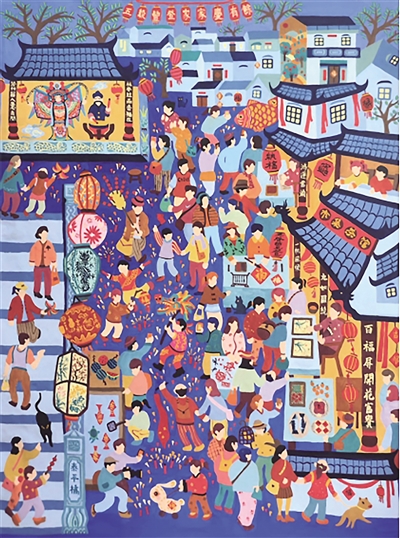

此次参展的《千盏流光汇古巷》,是张应诏与乡土、民俗深度对话的结晶。创作灵感主要取材于金山枫泾古镇元宵灯会的热闹场景,以及朱泾传统非遗文化——彩灯节的独特风情。他想通过画笔,将记忆里那些鲜活的民俗场景 “搬”上画布。

创作中,张应诏以靛蓝为底色,铺开一幅古老的生活长卷。画中人物皆是生活的主角,孩童的嬉闹、长辈的笑意、商贩的热忱,都被他化作生动姿态。这些人物穿梭在民俗符号间,灯笼映着笑脸,民俗表演搭起文化舞台。“这些元素不是简单堆砌,而是传递着劳动人民对生活的热爱,对传统的执着。”张应诏解释道。

为了让色彩既保有农民画的质朴,又能凸显热闹氛围,他反复调试,最终用明快色调与靛蓝底色碰撞,让传统与鲜活达成奇妙共生。为了让人物动态自然且富有故事感,他不断回忆、速写生活片段,慢慢让画中人群“活”了起来。

这幅画让张应诏对民俗文化有了更深的理解:“它是扎根市井的生活美学,画里的一屋一灯、一人一戏,都是文化传承的注脚。这不仅是创作,更是用画笔守护精神原乡。”

(文章转载自i金山、文旅金山等平台)

前一期

前一期