●陈立婧

一、实施背景

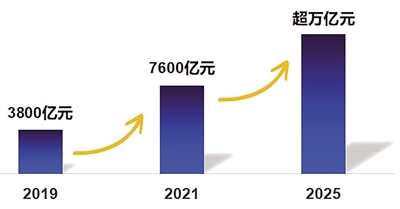

生物医药是国家战略性新兴产业和上海市先导产业之一,根据《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》,上海瞄准生物医药产业“高端化、智能化、国际化”的发展方向,深化“1+5+X”为主体的生物医药产业空间布局,加快打造具有全球影响力的生物医药产业创新高地和世界级生物医药产业集群,重点发展创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术服务,产业规模将超万亿元。

目前上海市生物医药产业从业人员共27.8万人;至“十四五”末,人才需求在36.8万至47.7万,平均每年需求超过5万人。生命科学研究和生物医药应用技术领域均有大量岗位被列入上海市紧缺人才,紧缺的技术技能人才主要集中在生物药物研发岗位、生产岗位和检测岗位,生物医药人才需求量巨大,根据上海生物医药产业发展情况,预计生物医药企业大专层次人才需求约5000人/年。然而,上海农林职业技术学院作为上海唯一一所开办生物医药相关专业的高职院校,存在着人才培养规模和模式与行业需求的匹配度不高的问题。因此,如何集聚“政园行企校”优势资源,开展“园校企”协同育人模式改革,提高人才企业岗位适配度和专业的产业贡献度,促进学生高质量就业和零距离就业,服务区域重点产业发展,势在必行。

二、主要做法与成效

1.完善体制机制,保障育人成效

坚持以教促产、以产助教,深化产教融合、产学合作,充分发挥政府统筹、产业聚合、企业牵引、学校主体作用。2023年6月,上海临港新片区市域产教联合体经上海市教育委员会批准立项建设,并被推荐至教育部。以上海自贸区临港新片区生命蓝湾生物医药特色产业园为承载园区,上海农林职业技术学院与临港奉贤经济发展有限公司共同牵头,组建兼具人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展功能的产教联合体,通过优化资源配置、调动各方力量和共建共享等途径,制订《上海临港新片区生命蓝湾产教联合体章程》。联合体实行理事会制,设立理事会和秘书处,下设专业建设与发展工作委员会、人才发展与就业工作委员会、产教融合工作委员会、创新研发与服务工作委员会等,通过体制机制建设,确保人才培养质量。

2.集聚各方资源,办学低碳化,创新人才培养模式

“临港菁英班”通过引校入园,由校内专任教师和企业技术骨干共同组成模块化课程教学团队,共同设计和开发符合产业发展需求的课程体系,共同创新课程评价模式,共同促进学生高质量就业,实现学生“实地、实岗、实操”,确保学生能够学到真正有用、实用的知识和技能,缩短人才培养与企业岗位需求的距离,推进学生零距离就业。联合体“园校企”协同育人模式被上海市委综合信息快报14期和上海教委工作动态录用,同时被中国教育报、文汇报、上海教育、上海高职等多家媒体报道,取得一定的育人实效。

(1)引校入园,将学校开到园区里。依托产教联合体,设立临港生命蓝湾产教联合教学基地,实现教学物理空间转移至生命蓝湾园区,为实施校企合度合作,产教协同育人提供了便利条件。

(2)精选学生,组建“临港菁英班”。“园校企”多方共同制定试点班工作方案,通过校内宣讲动员、企业参观和双向互选等程序完成组班,校企共同配置专人进行学生的日常管理。

(3)共建资源,组建模块化教学团队。根据课程和岗位要求,精选两家龙头企业的技术骨干,组建校内专任教师和企业技术骨干构成的模块化的课程教学团队,共同创新设计人才培养方案,共同制定模块化课程标准,共同开发了岗位模块化育训资源,为共同实施“园校企”协同育人提供条件。同时校企导师集体备课,实施内部自我诊断改进。产教融合多元协同主要体现为多元主体教学资源的共建共享,包括教师、场地和信息等。

(4)共建基地,实现互联共享。产教联合体依托高职院校、行业企业、科研机构等主体整合场地和设备资源,共建“临港新片区开放型生物医药产教融合实践中心”,为学生技术技能提升提供实践资源保障。一方面,高职院校借助企业、科研机构实践中心为学生实践教学提供可视化、真实场景情景教学,切实提升学生理论应用和技术技能水平,让学生真正掌握适应生产一线的最新技术技能;另一方面,企业可通过实践中心,享受国家有关职业教育发展的政策红利,并充分利用高职院校科技创新平台资源为企业新产品中试提供支撑,降低科技创新、产品中试和检测等成本。

(5)形式多样,创新课程评价方式。依据课程的特点,改革原有课程评价方式。例如《药品生产管理》课程完全按照企业岗位要求进行综合考核,课程通过即可获得上岗资格;《药物制剂技术》课程通过考证方式进行考核,学生考核获得“药物制剂工高级”证书则默认为通过课程考核,学生在学习课程的同时还可以获得职业技能等级证书;《微生物检测技术》通过参加与企业新员工的岗位技能竞赛进行考核,得分等于或者高于企业新员工才认可为通过;《生物工程下游技术》通过技能操作考核开展课程评价。评价过程由校企多方共同参与,形成多元化的课程考核模式。

(6)双师双导,推进学生高质量就业。充分发挥校内教师和企业指导老师的双师双导优势,有针对性的开展教学和辅导。同时邀请生物医药龙头企业现场开展实习就业双选会,形成人才招聘的竞争机制,让所有学生在“临港生命蓝湾”园区企业就业,且50%以上的学生在园区龙头企业就业,就业薪资水平和就业质量明显高于普通班级学生。

三、经验总结及推广

特色创新一:形成生物医药产教联合体产教融合协同育人的“政策沟通、人培畅通、专课融通、项目联通、文化相通”管理运行机制

市域产教联合体是推动职业教育产教融合的新模式、新路径、新探索。以政府为主导、以产业园区为载体、以多元主体参与为重点、以实体化运行为动力。但通过剖析发现,市域产教联合体赋能产教融合存在多元参与主体的权责划分不科学、实体化运行中产权界定不清晰、组织内部信任关系未建立、现代化治理结构架设不完善等现实难点。产教联合体需要建立先进的治理方式和治理结构来保障不同利益主体的权益,其最终目的是实现产教联合体各参与主体间形成相互依存、协同共进、融合发展的共生关系。为此,上海生物医药产教联合体紧紧围绕产教融合协同育人的“五通”五个核心要素,系统研究了联合体产教融合协同育人机制,扎实打造生物医药产教联合体产教融合协同育人平台,形成“平台丰富、机制灵活、模式创新”的生命蓝湾园区双元制教育和中国特色学徒制培养模式,共育“世界一流”的生物医药高素质技术技能人才,系统性破解产业用人可持续发展难题,共推世界级生物医药产业基地高质量发展。

特色创新二:组建“临港菁英班”,探索校企联合办学的创新型高技能人才培养模式

“临港菁英班”的成功实践是上海临港新片区生命蓝湾产教联合体在产教融合、协同育人道路上迈出的重要一步,不仅搭建园-企-校产教融合育人平台,建立了联合教学基地,实现教学场所的物理空间转移至生物医药园区内,为产教深度融合提供便利;同时形成特色鲜明的“园校企”三方联动办学优势,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,推动生物医药人才培养质量提升,服务生命蓝湾产业发展。联合体将总结“临港菁英班”的探索经验,逐步拓展至更多院校和生物医药企业,开设“临港菁英班”二期、三期等,积极与生物医药企业建立联系,为学生提供更多的实习和就业机会,实现“零距离就业”的目标,确保“驻企培养”工作实效,更广泛地培养高素质的生物医药人才。同时加快推进生物医药人才需求调研、联合体供需平台建设、联合开发岗位模块化育训教学资源、联合实施教学、联合开展人才评价和开展企业人员职前职后培训等,为生物医药行业培养更多高素质人才。

前一期

前一期