●王同彤

9月20日,习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话中指出,人民政协是“中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在政治制度上进行的伟大创造……在人类政治制度发展史上具有独特政治价值”。新中国成立前,民盟与中共同舟共济、亲密合作,为政治协商制度的建立作出了重要历史贡献。让我们共同回望这段历史,重温民盟在历史关键点的使命担当与不懈努力。

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。值此人民政协成立75周年之际,我们回望这一重要制度的来龙去脉,必须指出,在新中国成立前,中国民主同盟始终在为争取和平、民主和自由,反对战争、独裁和专制而努力,并在这一过程中不断进行组织与理念的自我更新,在实践和行动上与中共同舟共济,为中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的形成作出了不可磨灭的历史贡献。

民盟形成过程中的政治协商经验

回溯民盟历史,值得注意的是其形成与国共两党显著不同,其成立与改组的过程,都建立在多党多派的整合、协商之上,具备罕有而丰富的政治协商合作经验。1939年,国民参政会中的党派领导人黄炎培、梁漱溟、章伯钧、沈钧儒及社会贤达张澜等,酝酿成立联合政治组织“统一建国同志会”,密切联动国共之外的抗日党派和主张抗日的无党派人士,在组织上实现了各党派的初步联合,为后来“中国民主政团同盟”的成立打下了政治上和组织上的基础。1941年,为了进一步加强组织,“中国民主政团同盟”遂告成立,参加的党派有中国青年党、国家社会党、中华民族解放行动委员会、中华职业教育社、中国乡村建设协会,以张澜为代表的社会贤达也纷纷加入,后来全国各界救国联合会加入,奠定了早期民盟“三党三派”的架构,也开辟了民盟通过协商和合作解决国是的基础路径。

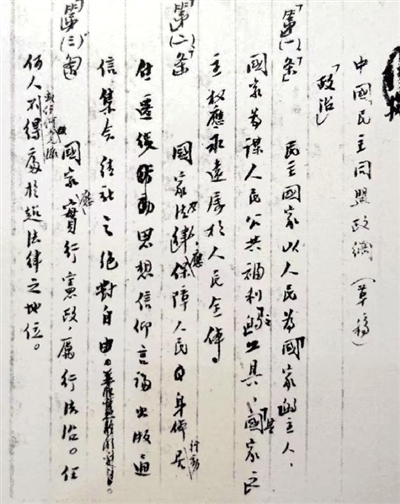

中国民主政团同盟在民主宪政中的活跃表现,吸引了大批无党派民主人士。为取消党派限制,变政团联合体为民主人士个人联合体,1944年9月,中国民主政团同盟召开全国代表会议,决议更名为“中国民主同盟”(以下简称“民盟”),并讨论通过了《中国民主同盟纲领(草案)》。纲领提出了关于建立中国民主制度的具体方案,如“民主国家以人民为主人,国家之目的在谋人民公共之福利,其主权属于人民全体”“国家应实施宪政,厉行法治,任何人或任何政党不得处于超法律之地位”等。此次改组后,民盟有计划地在中国西南、西北等地区发展组织,同时也标志着中国政治舞台上具有了真正意义的多党合作与政治协商,以“最大公约数”为其后与中共的合作与协商作好了路径和经验准备。

民盟与中共合作互信机制的建立

民盟成立后,迅速找准定位和立场,以“中间道路”的姿态,成为当时国共之外的第三大政治力量,这既有效整合了国共而外的政治诉求和力量,同时在“民主宪政”运动、“联合政府”口号呼应等方面,在救国理念及行动上与代表先进政治方向的中共达成了同频共振。

1945年7月,在抗战即将胜利之际,以黄炎培、左舜生、章伯钧为代表的六位国民政府参政员赴延安与中共领导人会面,双方一致同意为了民主大义迅速召开具有民主实质的政治会议,以期实现和平民主建国。同年8月25日,中共中央发表《对目前时局的宣言》,提出“和平、民主、团结”三大口号。鉴于中共的政治理念与民盟高度契合,民盟与中共进行谈判,决定相互合作、相互支持,双方同意遵守以下约定:双方不得单独与国民党妥协合作;凡中共主张,且不违背民盟原则的情况下,民盟有支持的义务;民盟在各解放区可设立支部,中共承认协助,并与中共地方支部交换情报。这表明,在抗战胜利前,通过访问延安、谈判约定等途径,民盟与中共两党逐渐靠近并相互支持,为接下来抗战胜利后在政治协商上里程碑式的合作奠定了新的道路和基础。

民盟与中共在“旧政协”里程碑式的合作

国共两党在重庆谈判中签订的《双十协定》,未能扼制蒋介石假和平、真内战的政治野心。重庆谈判后,中共与各民主党派从反对内战、争取和平民主出发,团结协作,努力促成政治协商会议(简称“旧政协”)的召开。“旧政协”最初商定的代表名额是:国民党9人、共产党9人、民盟9人、社会贤达9人,共36人。民盟与国共两党名额相等。但国民党在代表名额上一边以高官厚禄拉拢和利诱民盟部分领导人,一边又鼓励青年党在民盟内部闹独立,硬要把民盟的9个名额让出5个给青年党,对民盟进行分化,以孤立共产党。中共对此提出反对意见,最终决定让青年党单独参加政协会议,但不占民盟名额,由中共让出2名、国民党让出1名,再由总名额的36名增加到38名,维持民盟9个名额不变。

中共主动让出代表名额以照顾和支持同盟者的真诚态度使得民盟深受感动,增强了其对中共的信任与感情。会议期间,民盟与中共在宪法草案、国民大会、政府组织、施政纲领、军事等五方面议题上商定:各民主党派提出的宪法修正原则限制了蒋介石的独裁统治,有利于政治民主化的实现;民盟与中共双方共同的代表席位应占国民大会代表总数的1/4,以防蒋介石将其变为自己的表决机器;为打破国民党的提案骗局,同时避免陷入僵局,可以接受国民党“扩大国民政府委员会”的建议,但必须用委员制的集体政府来取代蒋介石个人独裁的总统制;民盟反对国民党的主张,支持中共的《和平建国纲领》等。

然而,国民党并未遵守政协决议。1946年6月,国共两党全面内战爆发,国民党单方面决定于11月召开“国民大会”。为维护政协决议,民盟拒绝参加“国民大会”,抵制国民党的“政府改组”,此举激怒了一意独裁统治的国民党。1947年10月,国民党宣布民盟为“非法团体”,强行解散民盟并明令“严加取缔”民盟及其成员的所有活动。同年11月,民盟总部被迫在上海宣布解散,民盟不得不以其他秘密的或地下组织的形式进行民主活动和反国民党独裁斗争。但民盟在“旧政协”以及遵守政协决议上与中共紧密合作,进一步增强了双方的合作信心,也形成了新中国成立前多党合作和政治协商最主要的成功案例。

从响应“五一口号”到确立“新政协”纲领

1948年1月,在中共的帮助下,民盟一届三中全会召开,宣布恢复民盟总部,郑重表明了彻底与国民党反动派决裂、“与中国共产党实行密切的合作”的基本立场和态度。会议通过的《三中全会政治报告》全面阐述了民盟在新形势下的斗争目标和任务,明确提出“坚持站在人民的民主的这一方面”,“积极以人民的武装去反抗反人民的反动武装”,要“彻底消灭独裁卖国的国民党反动集团”,“建立民主联合政府”。这标志着民盟的政治天平彻底“向左倾斜”,也标志着政治协商制度的关键要素——接受中共领导的开端。

1948年4月30日,为迎接全国解放,中共发布了《纪念“五一”劳动节口号》。6月14日,民盟发表《致全国各民主党派各人民团体各报馆暨全国同胞书》,指出“五一口号”“是一切民主党派和民主团体乃至全国人民的共同要求”,“是今日救国建国的唯一正确途径”。“召开政治协商会议以解决国是,为本盟的一贯政治主张”。民盟还提出通过“新政协”解决国是的四点基本认识,进一步表明了彻底摧毁国民党反动统治、建立民主新中国的政治立场和主张。从这一刻起,民盟已经放弃了过去对“一纸议决安天下”的知识分子幻想,转变成为浴火重生的成熟政党,并勇敢地担负起共同建设新中国这一时代和形势赋予的光荣使命。

1949年1月,民盟连续发表《响应毛泽东主席八项和谈主张》和《对和平的态度》,积极响应与支持中共的立场和主张。3月,民盟总部由香港迁至北平,成立中国民主同盟总部临时工作委员会,并致函中共中央和毛泽东主席,表示“愿以至诚接受贵党领导,在新民主主义建设的伟大事业中,并愿与贵党密切配合,尽其应尽之责”。6月,“新政协”筹备会第一次全体会议在北平召开,民盟中有沈钧儒、章伯钧、张澜、张东荪、周新民、罗隆基、楚图南七人参加。9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平举行,与会的民盟代表共16位。

民盟中央主席张澜在致辞中指出:“中国今天这个新民主主义的局面,是中国共产党和毛泽东主席英明领导的结果……今天我站在中国民主同盟负责人的地位,我特别要唤起我全体盟员一致团结起来,拥护将来的新政府,以完成革命建国的任务。中国政治协商会议本来是各民主党派、各民主阶级的统一阵线。将来的新政府,又是一个各民主党派、各民主阶级的联合政府。统一联合,才是真正的团结。”1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,民盟领导人参加了开国大典,并致贺电表示民盟“完全拥护政府,坚决执行中国人民政治协商会议共同纲领,以完成新民主主义新中国的建设”。

综上所述,民盟在召开人民政协、组建新中国的历史关键点上担当了独一无二的使命,不仅为中共建立政治协商制度提供了坚实保证,更为其他民主党派树立了信心和示范,引领它们参与到由中共领导的政治协商制度中来。这首先是因为民盟由多党多派凝聚而来,具备了丰富的政治协商经验;其次,在民盟成立之前,具备实际政治实力的只有国共两党,不存在多党合作,而民盟的成立标志着中国政治舞台上具有了真正意义上的多党合作与政治协商;最后,民盟通过“旧政协”中与中共同舟共济、团结“第二条战线”、响应“五一口号”等行动,在民主党派中最先与中共建立起了合作互信机制,承担了民主党派主力军的作用。故此,民盟作为与中共合作时间最长、政治协商经验最丰富的民主党派,在新中国成立前的历史时期,具有民主党派中最为突出的地位和作用,为人民政协成立和新型政党制度的形成作出了卓越而独特的贡献。

(作者系民盟市委青委会副主任、华东师范大学重点建设办公室副主任)

前一期

前一期